迷雾剧场杀回,今年第二部《看不见影子的少年》,如同一把尖刀笔直扎中软肋,看完四集老泪纵横。

而这才仅仅是开始,不敢想这部剧该是多么高的天花板。

来,展开说。

一,亲情根里长出的有血有肉的悬念感

本格故事最重要的要义之一,一定是悬念感。

刑侦/悬疑影视剧(乃至综艺)太多,路径过于重复、模式过于同构,越来越难真正勾起观众的好奇心。

频繁抛疑团抛悬念,却很难产出有效悬念感。

我们说过很多次,悬念和悬念感不是一回事。

没有代入感、刺激感、共鸣感之下的“硬”悬念,就像一排完全和我无关的问号:路上的车是一百辆还是一百零一辆,外卖小哥的大姨的三叔的七舅姥爷是谁,白糖罂的果壳上有多少个点,这些我属实完全不关心。

无关的悬念堆砌越多,观感反而越累。

而《看不见影子的少年》相反。

这部剧的浓烈吸引力,皮面上、在于诸多小悬念小勾子细密构建出的“连环烧脑模式”高品相,步步转折时时悬念层层谜团,好看;

骨相上、在于浓烈的情感共振属性。

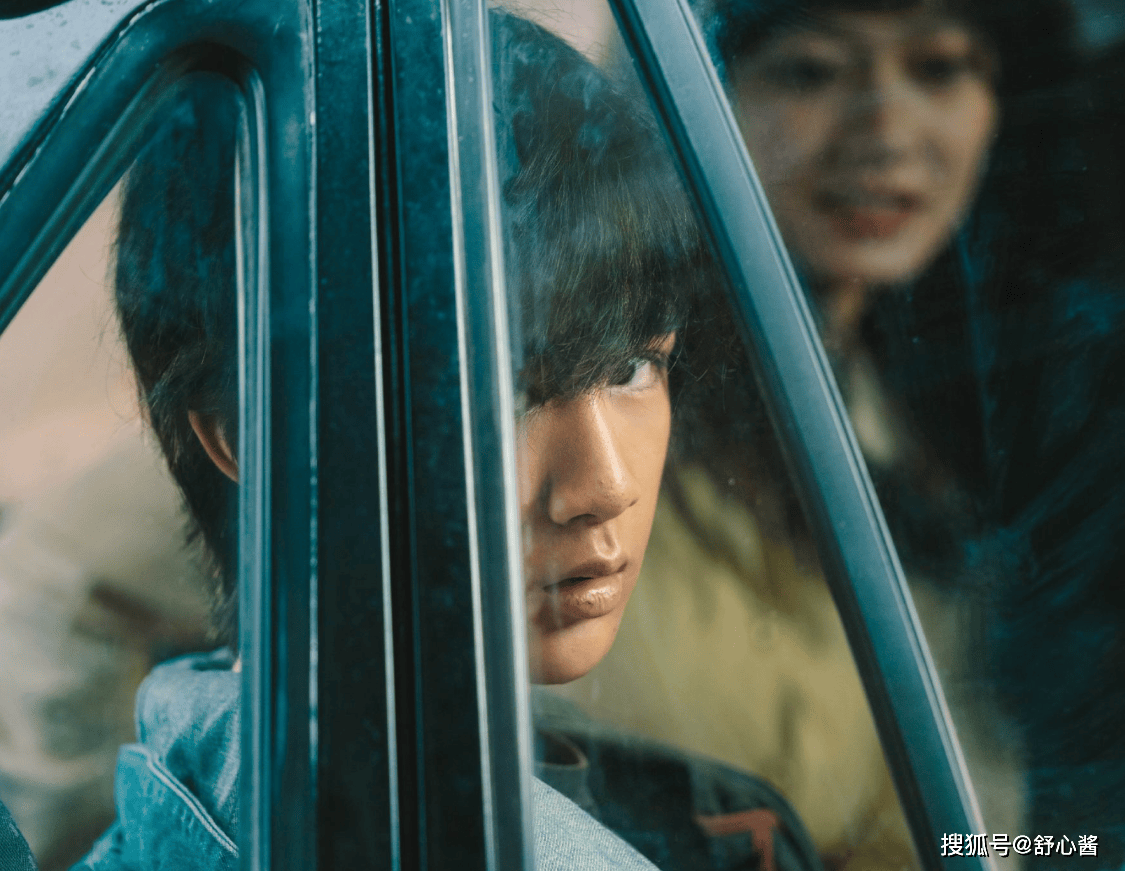

前者,比如荣梓杉饰演的少年小七,上线时在公交车上看见小偷偷钱包,他的见义勇为不是高喊不是报警、而是“去偷小偷的钱包还给失主”。

这个“反偷小偷”就很有意思,新鲜。

他被误会、不敢和警察说身份名字,他被所谓姐姐领走的一连串奇怪反应,每一步都新鲜,铺满有效悬念。

所谓有效悬念,从不是大而空疏罗列问题即可。

一则,乍看异常、但又能有合理解释;

二则,横向细节环环相扣、纵向情感层层共鸣。

比如这少年为何反偷小偷,一则,他本是被拐进贼窝的可怜孩子,从小被逼做贼,自带一身“偷艺”;

二则,他不忍看小偷偷走带娃看病的母亲的钱,挺有偷“德”,逃出贼窝未遂、危险千万端,但依旧有良善一面。

三则,他是没家的孩子,和自己可怜的小伙伴无数次幻想过“有个家”、幻想过“我妈妈是什么样的”,看见带着孩子的妈妈,观感格外不同。

此处写他偷回小偷的赃物还失主,既是不着痕迹为他的凄凉身世埋伏笔,也为下文他和“假妈妈”的真亲情不动声色做铺垫。

后续小七成为“边杰”进入金家,老金和所谓姐姐乍看简直是完美继父继姐,比真血亲还亲;但故事中处处冒悬念:他们为啥明知是假、还要领一个假孩子回家?

三年前边杰究竟发生了什么?他们到底会不会对小七不利啊?

镜头数次浓墨重彩出现老金的花盆,那一盆君子兰或者说金家花园里究竟埋着什么秘密?

这些悬念很抓人,一是叙事手法的高明,二是浓烈的情绪共振吸引力。

不仅仅是“未知”而已,而是“让人特别关心特别想知道的未知”。

看完四集,这部剧对我来说根本不仅仅是本格推理的智力快感,我甚至觉得真实和虚构之间的那堵墙都被完全打破。

很担心小七是否有危险,很牵挂豆豆,你究竟在哪你爸找了你好多年。

天涯路远、人世苍茫,孩子啊你在哪里。

二,亲情派本格

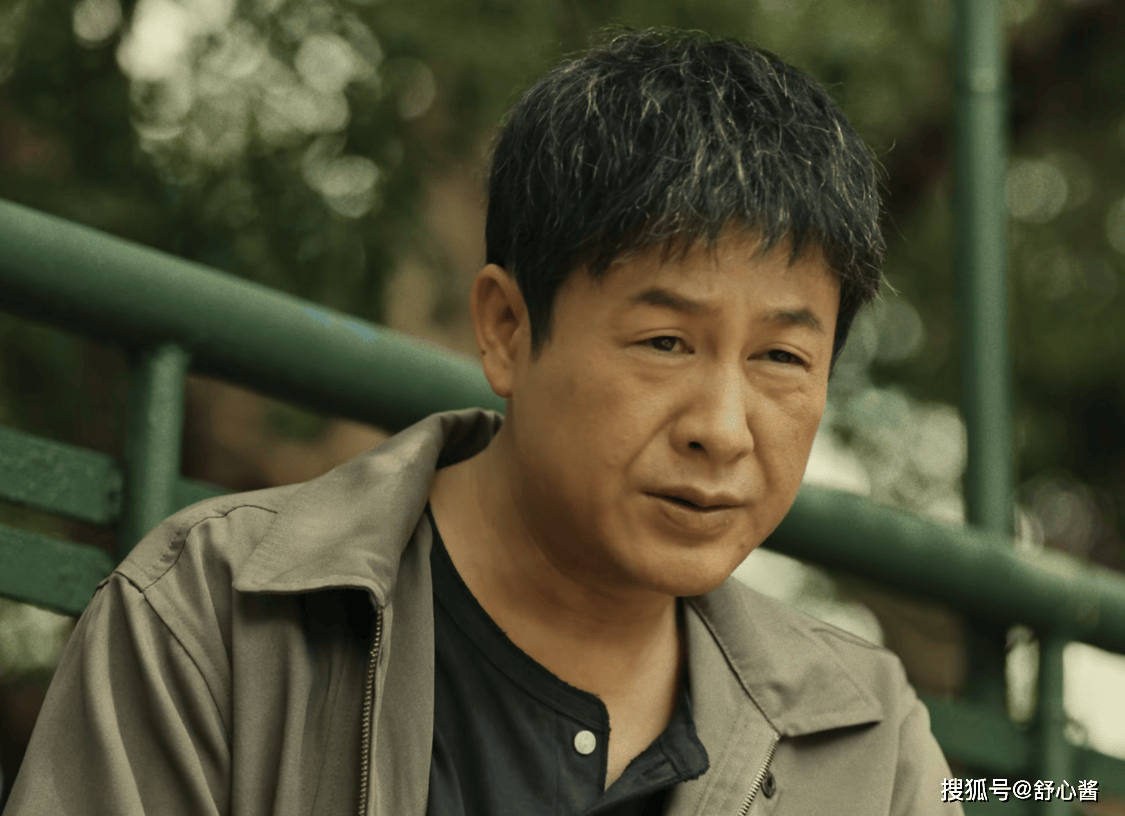

第二集开头张颂文老师有一段又哭又笑的表演,镜头从回忆中一家人热闹吃面的当年岁月、转向如今一人涕泪凝望的苍凉,很常规的手法,但动人。

这段中“亲亲我的宝贝”不是以很满的背景音乐方式呈现,而更像生活化的环境音;此后渐冷渐无声,却又形成了巨大的回响。

从往昔到如今,光线从暖调转向冷调,笑变成哭,很扎心。

看完这段我一边感动一边兴高采烈倒回去截图:看!好会演!好感人!

当时我并不知道,这种高光高泪桥段,在剧中特别密集;几乎处处是泪点,但也绝不是廉价的煽情路线。

郭柯宇饰演一位儿子走丢之后发疯的母亲,心智不全、举止异常。

剧中她上场,是拿着雨伞等在学校门口,努力辨认着路过的学生,看见相似轮廓便上前打伞,被隐隐约约嫌弃避开。

细节和情绪都特别好,小七假装儿子出现(特意绕开从教学楼内走出,是他心思剔透聪明、也是良善能共情),她问的不是“三年了你跑哪里去了”,而是“饿了吗,中午吃了什么”。

你看,“饿了吗,中午吃了什么”这样反常的话,反倒是大写加粗的好。

一则,她精神状态有异样,合该有易于常理的表达;

二则,三年一瞬,她或许永远停在孩子走丢的那一天,上千日夜反反复复无休无止的煎熬、都长长久久反反复复停在那一天;

三则,至悲至乐大事和寻常的“饿了吗”之间的对比,可怜老母,关心的依旧是一餐一饭:孩子你冷不冷饿不饿。生死鬼门关几遭、离别数载,依旧是家常的“中午吃了什么”。

以前不知道郭柯宇这么会演戏,懵懵懂懂失态辨认孩子时的眼神,既有认知偏差的怪异、又有心心念念的牵挂。

批着“疯”的极端外衣,但打的是普遍的亲情共振点,让人无法不动容。

(全员都超会演,荣梓杉小小年纪表现这么好,简直是天降紫微星)

从本质上说,《没有影子的少年》依旧是广义的社会派推理,并没有一个种类叫做“亲情派本格”,也没有一个类别叫“打拐派悬疑”,如此起小标题、只是因为亲情实在太浓郁。

如果说家庭剧是在日常烟火的鸡毛蒜皮(或狗血)中写人生,那么《没有影子的少年》则是在悬疑的脉络下写亲情写善恶写人世间。

技法炉火纯青、不落窠臼不着痕迹;

情感写得演得十指连心、共情余波山呼海啸。

三,无父无子、如父如子

老王和边杰(小七)这一碗面,又让我唏嘘好久。

他们之间的关系,第一层是兵和贼。

小七是小偷,小七还是被动冒充边杰的冒牌货,老王是警察,拆穿伪装、揭露真相,兵抓贼天经地义。

但故事不是如此简单,冒牌货不是小七主动想领,而是边杰的家人非常奇怪,反倒是心智不全的边杰妈妈才像最正常的那一个;明面上“好极了”的一家人,不知道究竟藏着多大的雷。

小七假装倒下打翻水杯浸湿作文本、假装手指受伤,小小年幼过于有手段;自幼不幸,混迹恶魔窟、被迫练就一身“反侦察”本领。

假编一套“和我们称兄道弟带我们吃饭给我们下迷药”的说辞,捡到钱包并归还、大概是他偷钱包时有过的幻想;“他和我们称兄道弟”,大概是这个半大孩子组成的奇怪社会团体中,对年纪和身份认同、对友情和人情世故的错位混杂集合体。“他给我们下迷药”,那大概是在罪恶环境中常听常见手法之一。

小七太小就在贼窝,不记得父母家人,不知道自己的生日,甚至不知道自己的名字姓氏。

他一度玩笑跟着小伙伴姓,但这位可爱的小胖子、又惨死在一次“被捉贼”的故事中;

小七幼年孤苦无依、少年奋力逃出魔窟,但一次两次为“母亲”而停留。

血染少年岁月、墨染有罪时光,但淤泥中的少年依旧有莲花般的金子心。

老王和小七之间的第二层,则是无父无子、如父如子。

第四集小七叫醒老王,救他一命;与其说是老王物理层面的危险,不如说是心理层面的崩溃和绝望,长长久久相待相寻,日日夜夜折磨颓丧。

白发侵两鬓,经年空怅惘。

老王找到一个“疑似豆豆”但又不是的那段戏,太过在意而忐忑、太过希冀而痛苦,进门前的近子情怯、进门后的痛苦唏嘘,像不敢惊醒最好的一个梦,又像摇摇欲坠将破未破的最后一口气,很动人;

你看,他不是演几场戏高光戏而已,而是完整勾勒了一种饱经痛苦日夜煎熬的状态。

深夜小摊前也好、独坐操场边也罢,或者是看着别人家孩子被接回的瞬间,对着两碗空面条的场面,时时刻刻渗透着遍寻不见的持久的痛楚。

尤其是那段,老王深夜隔窗看小七和边杰妈妈对话,虽无血缘但有温暖亲情;满眼唏嘘潦倒意,几许惆怅不了愿。

第四集中,老王在小七救同学妈妈、救自己、救边杰妈妈等数次大事之后,认定孩子行为有亏但本心良善;赠予他豆豆的生日“从此以后4月11日就是你的生日了”,二人从“兵与贼”的敌对提防、走向“无父无子、如父如子”的亲密。

就像在世间游荡已久的孤魂野鬼,终于有了一个虽假尤真的家。

故事是很标准的父子结构,如果老王找到亲生儿子豆豆,那么这条“假”父子线存在的情感基石会大打折扣;如果剧作以“依旧没找到豆豆”做结,又会白白丧失情绪爆发点。所以总觉得剧中大概率会出现“老王找到豆豆尸体”“老王曾经措失一步、差点找到豆豆”的重头戏,想到就觉得很不忍。

世界那么小,小到容不下一个迷途的孩子;

世界那么大,大到找不到一个走丢的孩子。

舒心结语

这篇稿子写得很慢,因为哭崩了,擦完眼泪擦鼻涕。

每一集结束有寻亲信息,第一眼我下意识以为是小朋友,仔细一看出生年月是八十年代九十年代,也就是说他们已经三四十岁了,几十年过去、家人依旧未等到孩子归来。

《看不见影子的少年》动人,归根结底是一句自骨肉深处的呼唤。

愿世间流离失所的孤独灵魂,都有家有爱有团圆。