你还在为卷不动而疯狂内耗吗?还在为理想蒙尘而感到怀才不遇吗?还在为日渐失去竞争力而感到年龄焦虑吗?脆皮青年吴迪为你亲身示范,即便爱情无疾而终、事业毫无起色、父辈各种嫌弃,也能在躺平人生中一笑了之。

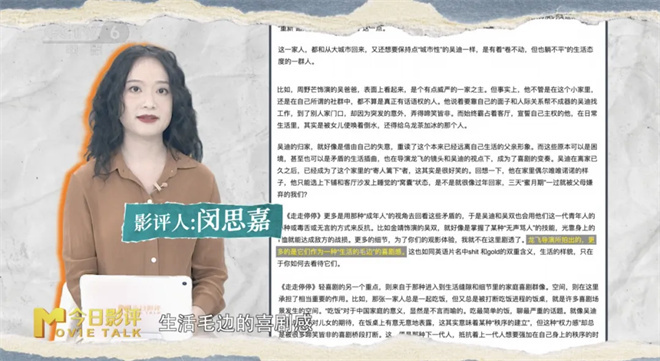

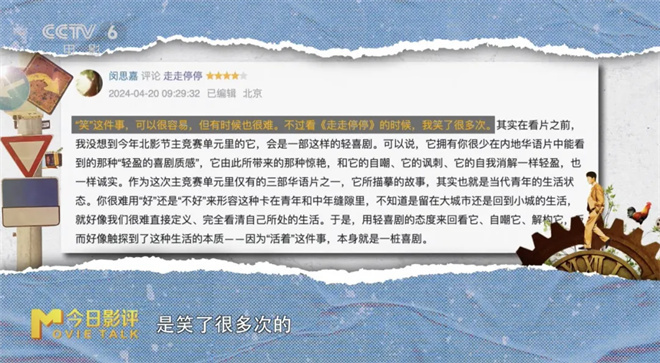

电影《走走停停》在第十四届北京国际电影节一举拿下三项大奖。影评人闵思嘉在提前观影后写道:“龙飞导演拍出的是一种带有生活毛边的喜剧感,既有这种轻巧的轻松时刻,也有富有生活感的肌理。”

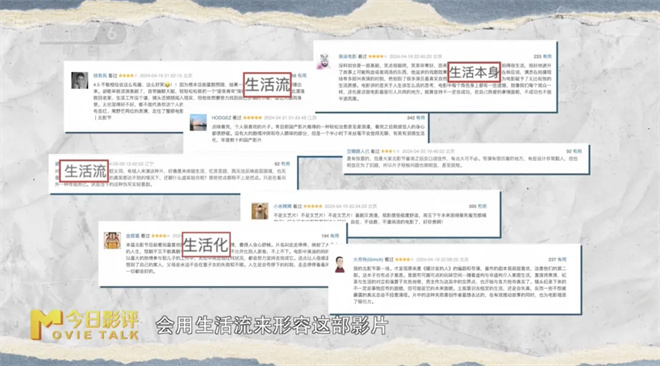

在电影中,有一股来自川渝的松弛感,很多喜剧的部分十分轻盈。不同于有着强烈冲突或者高概念设定的喜剧,《走走停停》就好像生活安上了一个摄像头。

观众可以在片中看到很多轻盈、微小的生活片段。例如胡歌作为一个回到家的好似没有志气的青年,他会用脚去开遥控器。甚至他们的爸爸在对他们的儿女进行权力斗争的时候,他会总是端着一个茶缸子或者拿着一个小风扇给自己吹凉......

这不就是一种“生活的毛边”吗?“毛边”这个词好似在说衣服的线头时而摩擦着我们的皮肤,同时 “毛边”也是一种看待生活中细小矛盾和摩擦的态度。当吴迪这个人物回到家时,他的父母其实并不是很高兴的。也许编剧可以把父母和吴迪之间写成很大的矛盾或者是闹剧场景,但在影片中,它却变成了一些小场景。比如说吴迪的父亲帮他去找工作,拎着一瓶酒上门宣扬自己多有面子,但最后的结果却是让人啼笑皆非。从中能看出在他们上一代和下一代人之间的关系当中,四川人的一种“凑合过”“差不多活”的生活态度,也是一种生活智慧。

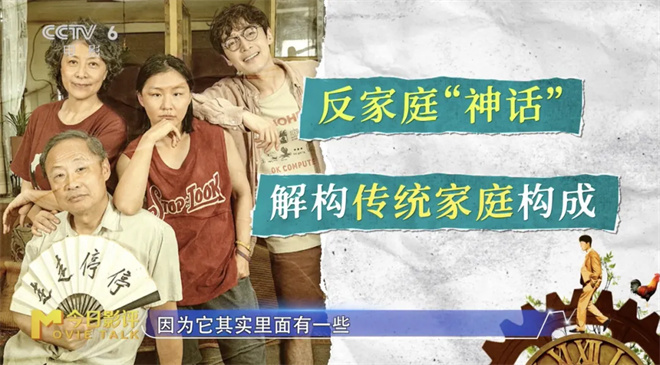

用“生活流”来形容这部影片最为合适不过了。还记得电影《爱情神话》上映时,有观众表示这是一部沪上生活夹杂着喜剧元素的电影。《爱情神话》因为马伊俐和徐峥的这对关系,让观众看到了理想化爱情当中其实是存在现实部分的,是有一点“反爱情”的。

《走走停停》或许也是一种“家庭神话”,因为它其实里面有一些反家庭的部分。饭桌其实就是一个能展现权力关系的存在,电影中很多喜剧元素恰好发生在饭桌上。当父母要掀桌的时候,金靖会用她的武力值解决这场闹剧,而胡歌也会用他比较窝囊废和逃避的方式化解掉这种冲突。

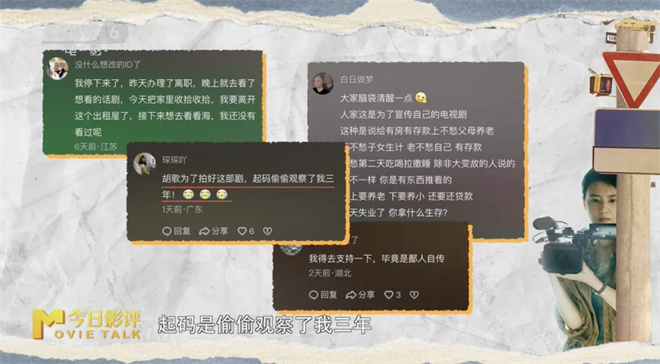

这些方式带着一种Z世代的生活态度,观众可以在其中看到胡歌和金靖可以选择自己新的人生方向,在一种看似自由松散的家庭关系中间找到自己的生活空间。这其实是现代社会下一种没有那么紧绷的、普遍的状态。这也是很多观众会在看完预告之后调侃“胡歌为了拍好这部剧,起码是偷偷观察了我三年”。

在影片中,高圆圆饰演的冯柳柳用摄影机一直在记录吴迪返乡之后的生活琐碎,影片内外,似乎都一直处于一个“开机”的状态。而开机,在制造出影片中令人啼笑皆非的梗之外,其实也显示着多面的现实。

面对镜头,吴迪会假装把奖状和奖杯都摆好,在冯柳柳拿起摄影机的时候,不经意地走到镜头前开始他的表演。

这其实是经常被讨论的,人们从大城市返乡的话题下,一代年轻人身上可能会存在的某种“包袱”——我虽然从大城市回来了,但我没在大城市白呆这么多年。

再比如,在吴迪与冯柳柳之间,显然暗藏情愫,但是吴迪却总是在吐露心声时显得有一点点尴尬,甚至说有一点点滑稽。

在尴尬和滑稽下很重要的一层原因,其实来自于胡歌对吴迪的塑造。吴迪从大城市返乡,所以他在面对冯柳柳时下意识说的是夹生的“川味普通话”,这种略带川味的普通话,就是他身上带着大都市留给他的影子。

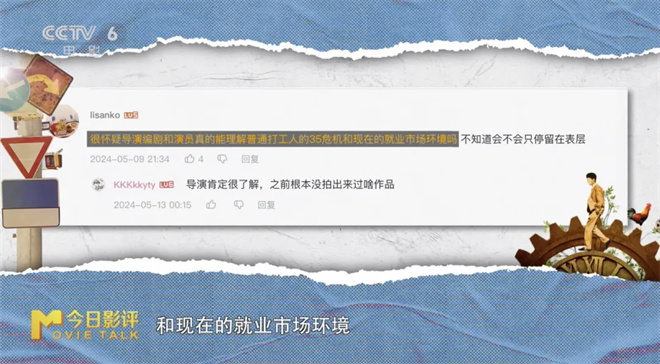

近两年无论是电视剧,还是电影作品,其实有很多都在呈现青年人从大城市返乡回流的主题,也有不少来自市场的声音,质疑着创作者真的能理解“打工人”的三十五岁危机吗?

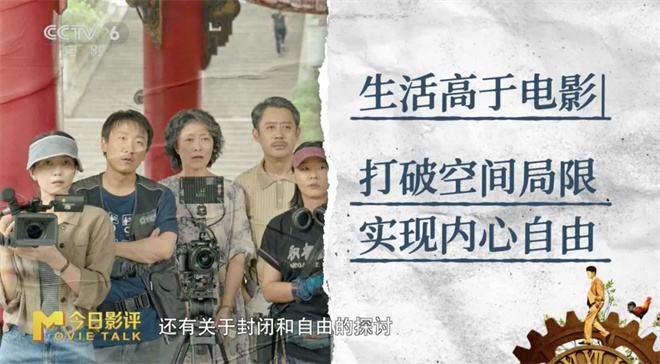

透过这些声音,《走走停停》它最珍贵,或者说最不同的地方就是在于——电影事儿小,生活事儿大。对于一大部分青年人来说,大城市仍然意味着广阔的生活蓝图,只要在大城市,只要能熬住苦,就一定能获得世俗意义上的成功——金钱、权利、众人的艳羡……

但是又有多少这些在大城市奋斗着的青年人们,在夜晚八九点之后踏上返回出租屋的=地铁,在十点钟风尘仆仆赶回家,开启属于自己的“夜生活”。

一档访谈节目中,李雪琴提到,在自己的老家,是没有便利店,也是没有夜生活的。不是城市功能不完备,而是在这里生活的人们,不需要24小时营业的便利店,和灯红酒绿的点夜生活。

影片中,返乡后的吴迪进入了一个人情世故更紧密的小世界,那种在思想中可能是负担的亲密关系,反而在现实中,成为了最亲切的乡音。

影片用一些诙谐的方式去解释了这种有一点困顿,但是又获得了片刻自由的状态。更重要的是,吴迪更理解了自己的家人,也明白了更适合自己的路。

走走停停,这种在大城市中似乎格格不入的状态,可能正是生活的正解。